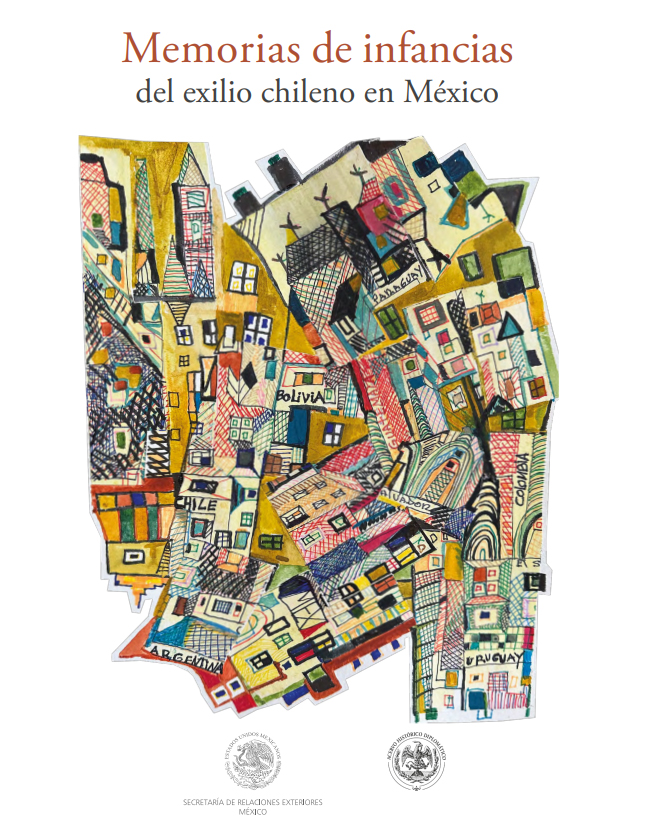

| Memorias de infancias del exilio chileno en México * |

|---|

Ramiro Guillermo Gómez Luengo

“Ramiro, Ramiro, despierta”, sonó la voz angustiada de mi hermana mayor, Olga, quien, mientras sujetaba un pequeño radio de pilas y entraba al pequeño cuarto donde tenía que dormir con mis padres en el departamentito donde vivíamos en Valparaíso, me decía: “Golpe de Estado, sacaron a Allende”.

Mi primer pensamiento ni siquiera fue de sorpresa, y es que a mis entonces nueve años había vivido de las ilusiones y esperanzas no sólo de mi padre, director del periódico El Popular de Valparaíso, el cual formó por encargo del Partido Comunista de Chile, sino también de los cantos y sueños de miles de chilenos con los que me topé en cientos de mítines y conciertos, por lo que no pude evitar decirle: “ya se veía venir, en todas partes lo decían, sólo faltaba saber cuándo”.

Mi madre había salido temprano hacia su trabajo en Correos y Telégrafos, pero llegó de vuelta al poco tiempo con el rostro descompuesto y diciéndonos: “los marinos cerraron todos los accesos al puerto, toma ron oficinas y dependencias, y decretaron Toque de Queda, advirtiendo que cualquiera que desafíe la medida y trate de salir a ofrecer resistencia será ejecutado en el acto”.

En ese momento se escucharon por la radio las últimas palabras del presidente Salvador Allende, y mientras el Chicho anunciaba que sólo muerto saldría de la Moneda y ofrecía su vida como pago por la confianza depositada en él por un pueblo que creyó que otro Chile era posible, se inició un bombardeo aéreo feroz a Palacio cuyo estruendo ahogaba el llanto de mis dos hermanas, Olga y Wilma, así como los sollozos de mi madre, quien con voz entrecortada pronunciaba bajito: “pobre de mi país, pobre de Hugo, pobres de nosotros”.

Aquella estoica mujer, quien perdió su trabajo pocas semanas después, por órdenes de las nuevas autoridades castrenses, supo sobrellevar la responsabilidad de hacerse cargo por sí sola de sus tres hijos durante los siguientes meses, hasta que una llamada inesperada a mitad de la noche le informó que su Hugo estaba vivo, refugiado en la embajada de México y en vísperas de viajar a suelo azteca

De un día para otro mi Chile de sueño y cambio se convirtió en el lugar más gris y desolado del universo, donde niños y jóvenes íbamos de pelo cortado al estilo militar, sin blue jeans y mucho menos groserías o actitudes desafiantes; mientras niñas y lolitas tenían prohibido los hot pants, las minifaldas e incluso fumar en público.

Aunque lo que más me dolía era ver a los adultos caminando con la mirada perdida, bajando la cabeza cuando aparecían las patrullas de los carabineros y los milicos, y guardando un silencio sepulcral cuando poco antes todo se iba en discutir el futuro de nuestra patria.

Mis amigos y yo, hijos de militantes comunistas y socialistas, nos convertimos súbitamente en versiones muy grises, pero necesarias en esos momentos, ya que más de una vez tuvimos que renegar tres, cuatro o hasta cinco veces según el uniforme del 81 militar que estaba en frente, de que conocíamos la letra del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, o que más de una vez nos habíamos agarrado a puñetes con otros muchachos a quienes considerábamos “momios”.

Una nueva llamada a medianoche, pero esta vez a mi casa de Santiago, donde nos trasladamos después de que la situación económica, pero sobre todo social, en Valparaíso se volvió insostenible debido a los constantes cateos que realizaban los marinos en la unidad habitacional del Quinto sector del cerro Playa Ancha, me abrió la luz de una nueva esperanza, puesto que esta vez no era una voz amiga, sino la de mi señor padre, quien me informaba que se hallaba en la Ciudad de México, donde no tienen calles, sino autopistas; los parques son del tamaño de un bosque con nombres impronunciables, como Chapultepec, y la gente no anda a caballo echando balazos ni trae sombrero de charro.

5 de febrero de 1974, presente lo tengo yo. Bajamos del avión de Canadian Pacific directo a la pista del aeropuerto Benito Juárez, y tras una pequeña caminata al interior de una oficina de migración, donde rompí las botellas de vino tras soltar la bolsa en que venían, porque tuve que correr a abrazar a mi padre, a quien tenía cinco meses sin ver y al cual yo había dado por muerto, quien se veía rarísimo vestido de traje, pero además equipado con algo que después me di cuenta de que era de suma importancia para los hombres mexicanos: se había dejado el bigote.

Por primera vez en mucho tiempo estuve en frente de una persona con uniforme sin bajar la cabeza, un hombre moreno y medio chaparrito (perdón, en ese tiempo todavía era medio petiso), vestido impecablemente con traje de agente de migración, quien llenaba con gran tranquilidad y a dos dedos, en una máquina Remington, los papeles que oficializaban nuestra llegada a suelo mexicano; mientras contestaba a todos aquellos que le preguntaban si se iba a tardar mucho el trámite o que no se le olvidara agregar que venían como acompañantes de asilado: “Orita”.

En México el tiempo se mide en “ahí nos vemos” y “orita”; la primera no significa absolutamente nada más que “si nos volvemos a encontrar por ahí, pues qué bueno”, y la última es una medida indefinida crónica (de cronos) que, para algunos, puede ir desde cinco segundos hasta cinco horas, dependiendo del momento, la circunstancia y la persona que pronuncie la susodicha palabra; aunque para muchos es solamente una manera muy educada de decir: “no esté chingando”.

Listos los trámites, nos dirigimos en el poderoso Chevrolet Impala 1970 del licenciado Marte Calderón, uno de los primeros amigos que mi padre hizo en México y quien se ofreció de manera voluntaria y absolutamente gratuita en asistir al “compañero chileno” en la instalación de su recuperada familia en la unidad habitacional de la colonia Cacama, donde más de 400 chilenos, entre padres, madres, hijos e incluso nietos, habían hallado no sólo un techo, sino también la oportunidad de restañar las heridas, y buscar una oportunidad para dejar atrás dolor y locura sin pensar aún que, para muchos de nosotros, México sería nuestra casa definitiva.

La luna de miel con mi padre duró escasos dos días, puesto que el domingo nos informó que teníamos que dormir temprano, porque al otro día nos íbamos a la escuela y que nos pasarían a buscar en un camión escolar por ahí de las cinco de la mañana para llevarnos al Colegio Madrid, donde los exiliados españoles de la guerra civil que habían fundado dicho instituto nos habían dado becas como una manera de agradecer que Chile recibió a cientos de refugiados republicanos.

Huelga decir que estudié muy poco y lloré mucho, una vez que me di cuenta de que no eran vacaciones, sino un viaje largo que no tenía regreso a corto plazo. Aprender las nuevas palabras, disfrutar la grandeza de un país lleno de colores y sabores, donde la hospitalidad es proverbial y se acompañó de la reunión con los paisanos mediante la Casa Chile, y así, a dos aguas me fui haciendo mexicano de una manera muy chilena, aunque cuando me preguntan 83 de dónde considero que soy, siempre les digo que soy el más chileno de los mexicanos y el más mexicano de los chilenos; aunque en el fondo estoy consciente de que mi diversidad me enriquece y, gracias a dios, nunca me divide.

Memorias de infancias del exilio chileno en México * Es un libro realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, cuyo prologo fue escrito por Beatriz Gutiérrez Müller y es una idea original de María Paz Duarte Rodríguez.

|